破茧之路:从习惯的奴役到觉知的自由

您是否认为人能够超越习惯的束缚,实现真正的自由选择?

您是否认同「觉知训练」是打破二元评价与自我中心的关键?

您是否发现「戒定慧」的修习路径能让人从被动抗拒转为主动超越?

一、习惯如何编织思维的牢笼

“江山易改,本性难移”——这句老话道破了习惯的顽固性。我们总以为自己在做选择,实则多数时候不过是习惯的提线木偶。就像清晨摸手机的动作、面对批评时的防御姿态,这些自动化反应构成了心理学家威廉·詹姆斯所说的”习惯的暴政”。

克里希那穆提曾犀利指出:”未经训练的心,就像漏雨的屋子。”当心智被两种毒藤缠绕——二元评价的荆棘(好坏/对错)与自我中心的藤蔓(我喜欢/我讨厌)——我们便失去了看清真相的能力。佛陀称之为”无明”,道家谓之”知见障”,实则是神经系统数百万次重复演练形成的顽固回路。

神经科学证实:习惯性反应激活的是大脑基底核的古老区域,而觉知决策则需要前额叶皮质的缓慢参与。这解释了为何我们常常”明知故犯“——因为本能通道比理性通道快0.5秒启动。

二、觉知的三重觉醒之境

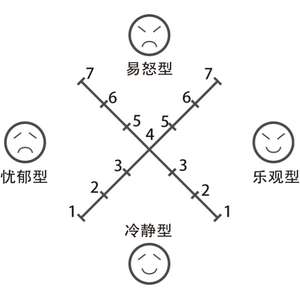

禅宗公案记载,某僧问赵州:”狗子还有佛性也无?”赵州答:”无。”这个”无”字不是否定,而是劈开习惯思维的利剑。克里希那穆提的教导正与此暗合:

- 不知不觉:如梦中进食,完全被习惯支配

- 后知后觉:饭后惊觉”我又暴食了”,如《论语》”吾日三省吾身”

- 先知先觉:举筷时便觉察到情绪性食欲,恰似庄子”至人用心若镜”

王阳明龙场悟道后说的”知是行的主意,行是知的功夫“,正是对第三种境界的诠释。当医生发现手术前忘记洗手却选择隐瞒时(习惯反应),与坦然承认并重新消毒(觉知选择)之间,隔着一整个心灵成长的维度。

三、戒定慧:古老的神经重塑术

佛陀开出的药方看似简单却暗合现代神经可塑性原理:

- 戒:如同给狂躁的猴子戴上金箍。当停止刷手机时,大脑默认模式网络会经历类似戒断反应的”修行者烦躁期”

- 定:观察戒断反应时的身体躁动,就像苏格拉底说的”认识你自己”。正念研究发现,持续观呼吸可使杏仁核体积缩小19%

- 慧:当看清”熬夜→疲劳→低效→焦虑→熬夜”的恶性循环时,改变就成了水到渠成,印证了《金刚经》”应无所住而生其心”

溪声尽是广长舌。日常生活里,洗碗时觉察水的温度、争吵时察觉喉头的紧绷、甚至吸烟时品味烟草的真实味道——这些都在重构神经回路。现代认知疗法中的”思维记录表”,与禅宗”吃茶去“的平常心竟有异曲同工之妙。

四、自由的真谛:不选择的选择

《道德经》云:”为学日益,为道日损。”当觉知之光照进习惯的暗室,会出现 paradoxical(看似矛盾)的现象:

- 选择健康饮食不是因为”应该”,而是味蕾自然厌恶重口味

- 保持诚实不是恐惧惩罚,而是谎言带来的生理性不适

- 助人行为不再需要道德激励,就像”子非鱼,安知鱼之乐“的本然状态

克里希那穆提称之为”没有选择者的选择“。就像熟练的钢琴家不需要思考指法,觉知者无需纠结决策——正确的行动会自发显现,如同竹子生长时的节节分明。

禅语云:”昨夜虚空落地,今朝石人起舞“。当习惯的盔甲脱落时,所谓的”自由意志”难题便成了伪命题——你不是在”做选择”,而是在”成为选择”。这条破茧之路没有终点,只有不断深化的觉知精度,就像打磨镜子的过程,直至照见”劈柴担水,无非妙道”的本来面目。

(全文完)